|

Federico García Lorca

IMPRESIONES Y PAISAJES

(1918)

PAISAJES

DEDICATORIA

A la venerada memoria de mi viejo maestro de música, que

pasaba sus sarmentosas manos, que tanto habían pulsado pianos y escrito ritmos

sobre el aire, por sus cabellos de plata crepuscular, con aire de galán

enamorado y que sufría sus antiguas pasiones al conjuro de una sonata

Beethoveniana. ¡Era un santo!

Con toda la piedad de mi devoción.

El autor

PRÓLOGO

Amigo lector: si lees entero este libro, notarás en él una

cierta vaguedad y una cierta melancolía.

Verás cómo pasan cosas y cosas siempre retratadas con

amargura, interpretadas con tristeza. Todas las escenas que desfilan por estas

páginas son una interpretación de recuerdos, de paisajes, de figuras. Quizá no

asome la realidad su cabeza nevada, pero en los estados pasionales internos la

fantasía derrama su fuego espiritual sobre la naturaleza exterior agrandando las

cosas pequeñas, dignificando las fealdades como hace la luna llena al invadir

los campos. Hay en nuestra alma algo que sobrepuja a todo lo existente. En la

mayor parte de las horas este algo está dormido; pero cuando recordamos o

sufrimos una amable lejanía se despierta, y al abarcar los paisajes los hace

parte de nuestra personalidad.

Por eso todos vemos las cosas de una manera distinta.

Nuestros sentimientos son de más elevación que el alma de los colores y las

músicas, pero casi en ningún hombre se despiertan para tender sus alas enormes y

abarcar sus maravillas. La poesía existe en todas las cosas, en lo feo, en lo

hermoso, en lo repugnante; lo difícil es saberla descubrir, despertar los lagos

profundos del alma. Lo admirable de un espíritu está en recibir una emoción e

interpretarla de muchas maneras, todas distintas y contrarias. Y pasar por el

mundo, para que cuando hayamos llegado a la puerta de la "ruta solitaria"

podamos apurar la copa de todas las emociones existentes, virtud, pecado,

pureza, negrura.

Hay que interpretar siempre escanciando nuestra alma sobre

las cosas, viendo un algo espiritual donde no existe, dando a las formas el

encanto de nuestros sentimientos, es necesario ver por las plazas solitarias a

las almas antiguas que pasaron por ellas, es imprescindible ser uno y ser mil

para sentir las cosas en todos sus matices. Hay que ser religioso y profano.

Reunir el misticismo de una severa catedral gótica con la maravilla de la Grecia

pagana. Verlo todo, sentirlo todo. En la eternidad tendremos el premio de no

haber tenido horizontes. El amor y la misericordia para con todos y el respeto

de todos nos llevará al reino ideal. Hay que soñar. Desdichado del que no sueñe,

pues nunca verá la luz.

Este pobre libro llega a tus manos, lector amigo, lleno de

humildad. Te ríes, no te gusta, no lees más que el prólogo, te burlas...es

igual, nada se pierde ni se gana. Es una flor más en el pobre jardín de la

literatura provinciana. Unos días en los escaparates y después al mar de la

indiferencia. Si lo lees y te agrada, también es igual. Solamente tendré el

agradecimiento espiritual tan fino y estimable. Esto es muy sincero.

Ahora, camina por las páginas.

______________________________________

Se descorre la cortina. El alma del libro va a ser juzgada. Los ojos del

lector son dos geniecillos que buscan las flores espirituales para ofrendarlas a

los pensamientos. Todo libro es un jardín. ¡Dichoso el que lo sabe plantar y

bienaventurado el que corta sus rosas para pasto de su alma! Las lámparas de la

fantasía se encienden al recibir el bálsamo perfumado de la emoción.

Se descorre la cortina.

MEDITACIÓN

Hay un algo de inquietud y de muerte en estas ciudades

calladas y olvidadas. No sé qué sonido de campana profunda envuelve sus

melancolías. Las distancias son cortas, pero sin embargo qué cansancio dan al

corazón. En algunas de ellas, como Ávila, Zamora, Palencia, el aire parece de

hierro y el sol pone una tristeza infinita en sus misterios y sus sombras. Una

mano de amor cubrió sus casas para que no llegara la ola de la juventud, pero la

juventud llegó y seguirá llegando, y sobre las rojizas cruces veremos elevarse

un aeroplano triunfador.

Hay almas que sufren con lo pasado, y al encontrarse en tierras antiguas

cubiertas de moho y de quietud ancestral se olvidan de lo que son para mirar

hacia lo que no vendrá, y si a su vez piensan en el porvenir llorarán de un

triste y amargo desencanto. Estas gentes que cruzan las calles desiertas lo

hacen con el cansancio gigante de estar rodeadas de un ritmo rojo y aplanador.

¡Los campos!

Estos campos, inmensa sinfonía en sangre reseca, sin árboles, sin matices de

frescura, sin ningún descanso al cerebro, llenos de oraciones supersticiosas, de

hierros quebrados, de pueblos enigmáticos, de hombres mustios, productos penosos

de la raza colosal y de sombras augustas y crueles. Por todas partes hay

angustia, aridez, pobreza y fuerza. Y pasar campos y campos, todos rojos, todos

amasados con una sangre que tiene de Abel y Caín. En medio de estos campos las

ciudades rojas apenas si se ven. Ciudades llenas de encantos melancólicos, de

recuerdos de amores trágicos, de vidas de reinas perpetuamente esperando al

esposo que lucha con la cruz en el pecho, de recuerdos de cabalgatas funerales

en donde al miedo de las antorchas se veía la descompuesta cara del santo mártir

que llevaban a enterrar huyendo de la profanación mora, de pisadas de caballos

fuertes y de sombras fatídicas de ahorcados, de milagros frailunos, de

aparecidos blancos en pena de oraciones que al sonar las doce salieran de los

campanarios apartando a las lechuzas para rogar a los vivos misericordia para su

alma, de voces de reyes crueles y de angustiantes responsos de la Inquisición al

chirriar las carnes quemadas de algún astrólogo hereje.

Toda la España pasada y casi la presente se respira en las

augustas y solemnísimas ciudades de Castilla. Todo el horror medieval con todas

sus ignorancias y con todos sus crímenes. "Aquí, nos dicen al pasar, estuvo la

Inquisición; allí el palacio del obispo que presidía los autos de fe", y en

compensación exclaman: "Aquí nació Teresa. Allí Juan de la Cruz". ¡Ciudades de

Castilla llenas de santidad, horror y superstición! ¡Ciudades arruinadas por el

progreso y mutiladas por la civilización actual! Estáis tan majestuosas en

vuestra vejez, que se diría que hay un alma colosal, un Cid de ensueño

sosteniendo vuestras piedras y ayudándoos a afrontar los dragones fieros de la

destrucción.

Unas edades borrosas pasaron por vuestras plazas místicas.

Unas figuras inmensas os dieron fe, leyendas, y poesía colosal; vosotras

continuáis en pie aunque minadas por el tiempo. ¿Qué os dirán las generaciones

venideras? ¿Qué saludo os hará la aurora sublime del porvenir? Una muerte eterna

os envolverá al sonido manso y meloso de vuestros ríos, y un color de oro viejo

os besará siempre bajo la fuerte caricia de vuestro sol de fuego.

Las almas románticas que el siglo desprecia, como vosotras

sois tan románticas y tan pasadas, las consoláis muy dulcemente y ellas

encuentran tranquilidad y un azul cansancio bajo vuestros techos artesonados y

las almas vagan por vuestras callejas y vosotras, cristianas, les mostráis para

que recen cruces rotas en parajes ocultos o santos muy antiguos bizantinos,

fríos y rígidos, extrañamente vestidos, con palomas torcaces en las manos,

llaves de oro o custodias ahumadas, colocados en los pórticos llorosos de las

iglesias románicas o en los soportales desquiciados. ¡Ciudades muertas de

Castilla, por encima de todas las cosas hay un hálito de pesadumbre y de pena

inmensas!

El alma viajera que pasa por vuestros muros sin contemplaros, no sabe la

infinita grandeza filosófica que encerráis, y los que viven bajo vuestro manto

casi nunca llegan a comprender los geniales tesoros de consuelo y resignación

que tenéis. Un corazón cansado y lleno de hastío por los viejos y por el amor

encuentra en vosotras la amarga tranquilidad que necesita, y vuestras noches de

incomparable quietud amansan el espíritu rugiente de aquel que os busca para

descanso y meditación.

¡Ciudades de Castilla, estáis llenas de un misticismo tan fuerte y tan sincero

que ponéis al alma en suspenso! ¡Ciudades de Castilla, al contemplaros tan

severas, los labios dicen algo de Haendel!

En estas caminatas sentimentales y llenas de unción por la España de los

guerreros, el alma y los sentidos gozan de todo y se embriagan en emociones

nuevas que únicamente se aprenden aquí, para que cuando terminen dejen la

maravillosa gama de los recuerdos. Porque los recuerdos de viaje son una vuelta

a viajar, pero ya con más melancolía y dándose cuenta más intensamente de los

encantos de las cosas. Al recordar, nos envolvemos de una luz suave y triste, y

nos elevamos con el pensamiento por encima de todo. Recordamos las calles

impregnadas de melancolía, las gentes que tratamos, algún sentimiento que nos

invadió y suspiramos por todo, por las calles, por la estación en que las vimos

por volver a vivir lo mismo en una palabra.

Pero si por un cambio de la Naturaleza pudiéramos

volver a vivir lo mismo, no tendríamos el goce espiritual que cuando lo vemos

realizado en nuestra fantasía. Luego un recuerdo tan dulce de los crepúsculos de

oro con álamos de coral y pastores y rebaños acurrucados junto a un altozano,

mientras unas aves rasgan el bravo fondo aplanador. En estos recuerdos, adobados

siempre con la rebelde imaginación fantástica, dejan un dulzor amable, y si

alguien en nuestro camino recorrido nos hizo algún mal, tenemos el perdón para

él y una misericordia despreciativa para con nosotros mismos, por haber

albergado al odio en nuestro pecho, porque comprendemos que todo es el momento,

y al mirar al mundo con un corazón generoso no se puede por menos de llorar y

se recuerda. El campo rojo, el sol es como un pedazo de la tierra. Por las

veredas los gañanes marchan acurrucados sobre sus bestias. unos solitarios de

oro se miran en el agua melosa de una acequia. Un pregón, el ángelus lejano

¡Castilla! Y al pensar esto el alma se nos llena de una melancolía plomiza.

ÁVILA

- I -

Fue una

noche fría cuando llegué. En el cielo había pocas estrellas y el

viento glosaba lentamente la melodía infinita de la noche. Nadie

debe de hablar ni de pisar fuerte para no ahuyentar al espíritu de

la sublime Teresa. Todos deben sentirse débiles en esta ciudad de

formidable fuerza. Cuando se penetra por su evocadora muralla se

debe ser religioso, hay que vivir el ambiente que se respira.

Estas almenas solitarias, coronadas de nidos de cigüeñas, son como

realidad de un cuento infantil. De un momento a otro esperase oír un

cuerno fantástico y ver sobre la ciudad un Pegaso de oro entre nubes

tormentosas, con una princesa cautiva que escapara sobre sus lomos,

o contemplar a un grupo de caballeros con plumajes y lanzas, que

embozados en capas rondaran la muralla.

El río pasa casi sin agua por entre peñascos, bañando de frescura

unos árboles desmirriados, que dan sombra a una evocadora ermita

románica, relicario de un sepulcro blanco con un obispo frío rezando

eternamente, oculto entre sombras.

En las

colinas doradas que cercan la ciudad la calma solar es enorme, y sin

árboles que den sombra tiene allí la luz un acorde magnífico de

monotonía roja.

Ávila

es la ciudad más castellana y más augusta de toda la meseta colosal.

Nunca

se siente un ruido fuerte, únicamente el aire pone en sus

encrucijadas modulaciones violentas las noches de invierno. Sus

calles son estrechas y la mayoría llenas de un frío nevado. Las

casas son negras con escudos llenos de orín, y las puertas tienen

dovelas inmensas y clavos dorados. En los monumentos una gran

sencillez arquitectónica. Columnas serias y macizas, medallones

ingenuos, puertas calladas y achatadas y capiteles con cabezas

toscas y pelícanos besándose. Luego en todos los sitios una cruz con

los brazos rotos y caballeros antiguos enterrados en las paredes y

en los dulces y húmedos claustros. ¡Una sombra de muerta grandeza

por todas partes!

En

algunas oscuras plazuelas revive el espíritu antiquísimo, y al

penetrar en ellas se siente uno bañado en el siglo XV. Estas plazas

las forman dos o tres casonas con tejados de flores amarillas y

únicamente un gran balcón. Las puertas cerradas o llenas de sombra,

un santo sin brazos en una hornacina, y al fondo la luz de los

campos que penetra por una encrucijada miedosa o por alguna puerta

de la muralla. En el centro una cruz desquiciada sobre un pedestal

en ruinas y unos niños andrajosos que no desentonan con el conjunto.

Todo esto bajo un cielo grisáceo y un silencio en que el agua del

río suena a chocar constante de espadas.

- I I -

La Catedral, formidable en su negrura sangrienta, cuya cabeza

epopeyica tiene por cerebro al Tostado, dejó escapar la miel de sus

torres y las campanas lo llenaron todo de religiosidad ideal. El

interior del templo es abrumador por su sombra pasada incrustada en

sus paredes y por su oscuridad tranquila, que invita a la meditación

de lo supremo.

El alma

que crea y esté llena de fe celestial, que sueñe en esta Catedral

que levantaron aquellos reyes de hierro de una edad guerrera. El

alma que vea la grandeza de Jesús que se suma en estas sombras

húmedas con ojos de cirios para sentir consuelo espiritual. Así, en

un rincón escuchando al mago órgano y oyendo el tintineo grave de

una campanilla, podrá pensar sin ser visto y gozar de una dulzura

que únicamente encuentra allí. Eso es adoración a Dios, pero nunca

entre luces, trompetas y ante una estatua de colorines colocada

irrisoriamente sobre un promontorio de flores de trapo.

Esta

Catedral hace pensar aunque el alma que pasee sus galerías esté

desposeída de la luz de la fe.

Esta

Catedral es un pensamiento de más allá en medio de una interrogación

al pasado. El incienso y la cera forman un aire marmóreo y místico

que da consuelo a los sentidos. En algunos rincones hay sepulcros

olvidados con estatuas mutiladas y cuadros que son una mancha

indefinida por la que asoma algunas veces una cara espantada o una

pierna desnuda, como un enigma. Muchos ventanales rasgados, están

cerrados a la luz y sus dibujos se recortan sobre el muro. Las

lámparas de plata muestran su alma amarillenta sobre las sombras

santas, y un gran crucifijo que se levanta en el crucero pone una

nota de sacra albura sobre la luz cenicienta del ábside.

Unas

viejas con largos y gruesos rosarios suspiran y silabean tristonas

junto a las pilas de agua bendita y una mujerzuca reza llorosa a una

virgen que tiene un corazón de plata sobre su pecho y una fauna

absurda en sus pies. Se oyen algunos pasos lejanos y después una

soledad de sonidos tan angustiante, que llena de amargura dulcísima

el corazón. Al salir de la Catedral, el retablo de la portada está

lleno de sol de la tarde, que hace de oro a los calados y a los

santos apóstoles que en él se hallan, y dos monstruos cubiertos de

escamas y con caras humanas, recuerdan al que pasa el antiguo y

generoso derecho de asilo.

Por

calles llenas de quietud y oro de crepúsculo, se desemboca en una

plaza que posee una iglesia dorada que la tarde hace un inmenso

topacio. Y desde un muro viejo se contemplan a los campos solitarios

bajo el preludio de la noche. En el fondo y sobre las colinas, hay

una lumbrada de color rojo, y encima de los campos un polen

amarillento y suave. La ciudad se tiñe de color anaranjado y las

campanas dicen todas el ángelus con un aire pausado y ensoñador.

Poco a

poco la noche va llegando, unos pinos se mecen airosos en la umbría

y las cigüeñas de las murallas vuelan sobre una espadaña.

Pronto el oro será plata con la luna

MESÓN DE CASTILLA

Yo vi un mesón en una colina dorada al lado del río de plata de la carretera.

Bajo la enorme románica fe de estos colores trigueños, ponía una nota melancólica la casona, aburrida por los años.

En estos mesones viejos que guardan tipos de capote y pelos ariscos, sin mirar a nadie y siempre jadeantes, hay toda la fuerza de un espíritu muerto, español. Este que yo

vi muy bien pudiera ser el fondo para una figura del Españoleto.

En la puerta había niños mocosos, de esos que tienen siempre un pedazo de pan en las manos y están llenos de migajas, un banco de piedra carcomida pintado de ocre, y un gallo sultán arrogante, con sus penachos irisados, rodeado de sus lujuriosas gallinas coqueteando graciosamente con sus cuellos.

Era tanta la inmensidad de los campos y tan majestuoso el canto solar, que la casona se hundía con su pequeñez en el vientre de la lejanía.

El aire chocaba en los oídos como el arco de un gigantesco contrabajo, mientras

que al cloqueo de las gallinas los niños, riñendo por una bola de cristal,

ponían el grito en el cielo.

Al entrar, diríase que se penetraba en una covacha. Todas las paredes mugrientas de pringue sebosa, tenían una negrura amarillenta incrustada en sus boquetes, por los cuales asomaban sus estrellas de seda las arañas.

En un rincón estaba el despacho, con unas botellas sin tapar, un lebrillo descacharrado, unos tarros de latón abollados de tanto servir, y dos toneles grandes, de esos que huelen a vino imposible. Era aquello como una alacena de madera por la que hubieran restregado manteca negruzca y en la que miles de moscas tenían su vivienda.

Cuando callaban el aire y los niños, sólo se oía el aleteo nervioso de estos insectos y los resoplidos del mulo en la cuadra cercana.

Luego, un olor a sudor y a estiércol que lo llenaban todo con sus masas sofocantes.

En el techo, unas sogas bordadas de moscas señalaban quizá el sitio de algún ahorcado; un mozo soñoliento por el mediodía se desperezaba chabacano con la horrible colilla entre sus labios egipcios, un niño rubito quemado del sol jugueteaba al runrún de un abejorro; otros viejos echados en el suelo como fardos roncaban con los desquiciados sombreros sobre las caras; en el infierno de la cuadra los mayorales hacían sonar los campanillos al enjaezar a los machos, mientras allá, entre las manchas oscuras de los fondos caseros brillaba el joyel purísimo de la hornilla que daba a la maritornes boquiabierta el apagado brillo de un cobre esmaltado de Limoges.

Con la calma silenciosa de las moscas y del aire, rodeados de aquel ambiente angustioso, todas las personas dormitaban.

Un reloj viejo de esos que titubean al decir la hora, dio las doce con una rancia solemnidad. Un carbonero con un blusón azul entró rascándose la cabeza, y musitando palabras ininteligibles saludó a la posadera, que era una mujeruca embarazada con la cabellera en desorden y la cara toda ojeras.

-¿No quieres un vaso?

Y él:

- No porque tengo malo el gaznate.

¿Vienes del pueblo?

- No. Vengo donde mi hermana, que tiene esa enfermedad que es nueva

- Si fuera rica, contestó la mujeruca, ya el médico se la habría quitado. Ya... pero ¡los pobres!

Y el hombre haciendo un gesto cansado repetía:

¡Los pobres! ¡los pobres!

Y acercándose el uno al otro continuaron en voz baja la eterna cantinela de los humildes.

Luego los demás, al ruido de la conversación, se despertaron y comenzaron a platicar unos con otros, porque no hay cosa que haga hablar más a dos personas que el estar sentadas bajo un mismo techo sin conocerse y todos se animaron menos la embarazada, que tenía ese aire cansado que poseen en sus ojos y en sus movimientos los que ven a la muerte o la presienten muy cerca.

Indudablemente, aquella mujeruca era la figura más interesante del mesón.

Llegó la hora de comer y todos sacaron de sus bolsas unos papelotes aceitosos y los panes morenos como de cuero. Los colocaron sobre el suelo polvoriento, y abriendo sus navajas comenzaron la tarea diaria.

Cogían los manjares pobrísimos con las manazas de piedra, se los llevaban a la boca con una religiosa unción, y después se limpiaban en sus pantalones.

La mesonera repartía vino tinto en vasos sucios de cristal, y como eran muchas las moscas que volaban sobre los pozuelos dulzones, éstas se caían a pares sobre las vasijas, siendo sacadas de la muerte por los sarmentosos dedos de la dueña.

Llegaban tufaradas sofocantes de tocino, de cuadra, de campo soleado.

En un rincón, entre unos sacos y tablas, el mozuelo que se desperezaba engullía unas sopas coloradas que la criada le servía entre risas e intentos a ciertas cosas poco decorosas.

Con el vino y la comida los viajeros se alegraron, y alguno más contento o más triste que los demás, tarareaba entre dientes una monorrítmica canción.

Y fue sonando la una y la una y media y las dos, y todo igual.

Siguió el desfile de tipos campesinos, que todos parecen iguales, con sus ojos siempre entornados por la costumbre de mirar toda la vida al campo y al sol.

Y pasaron esas mujeres, que son un haz de sarmientos, con los ojos enfermos y los cuerpos gibosos, que van con gestos de sacrificadas a que las curen en la vecina ciudad, y desfilaron las mil figuras de tratantes, con sus látigos en la faja, que son muy altos, y los rumbosos de las posadas, y esos hombres castellanos, esclavos por naturaleza, muy finos y comedidos, que tienen aún el miedo al señor feudal, y que al hablarles siempre contestan: "¡Señor! ¡señor!".

Y los que son de otras regiones, que hablan exagerando sus palabras para llamar la atención y hasta se asomó por aquella escena pintoresca el prestidigitador, que va de pueblo en pueblo, sacándose cintas de la boca y variando las rosas de color. Y dieron las dos y las dos y media, y todo igual. Como ya había sombra en la puerta, a ella se salieron todos los personajes para gozar del aire perfumado de los cerros.

Solamente quedaron dentro adormilados aún y cubiertos de moscas, dos vejetes muy apagados, que con las camisas entreabiertas enseñaban un mechón de pelo cano de sus pechos, como mostrándonos la muerta bravura de su juventud.

Afuera se respiraba el aire sonado por los montes, que traía en su alma el secreto más agradable de los olores.

Las peladas y oreadas colinas, tan mansas y suaves, invitan con su blandura de hierbas secas a subir a sus cumbres llanas.

Unas nubes macizas y blancas se bambolean solemnes sobre las sierras lejanas.

Por el fondo del camino viene una carreta con los bueyes uncidos, que marchan muy lentos entornando sus enormes ojazos de ópalo azul con voluptuosidad dulcísima y babeando como si masticaran algo muy sabroso. Y pasaron más carretas destartaladas, con arrieros en cuclillas sobre ellas, y pasaron asnos tristes, aburridísimos, cargados de retamas y golpeados por rapaces, y hombres, hombres que no veremos más, pero que tienen sus vidas, y sospechosos de los que miran de reojo, y silencios augustos de sonido y color.

Dieron las tres y las cuatro. La tarde se deslizaba melosa, admirable.

El cielo comenzó a componer su sinfonía en tono menor del crepúsculo. El color anaranjado fue abriendo sus regios mantos. La melancolía brotó de los pinares lejanos, abriendo los corazones a la música infinita del Ángelus.

Ciega el oro de la tierra. Las lejanías sueñan con la noche.

LA CARTUJA

Porque el que siembra para su carne de la carne segará corrupción, mas el que siembra para su espíritu del espíritu segará vida eterna.

Epístola de San Pablo a los Efesios, VI, 8

-

I -

El camino que conduce a la Cartuja se desliza suave entre los sauces y las retamas, perdiéndose entre el corazón gris de la tarde otoñal. Las laderas, tapizadas de verde oscuro, tienen una modulación delicada al morir en la llanura. Sobre el campo castellano, plomiza niebla azul de transparencias acuosas y fantásticas a las cosas. Ningún color definido en la plancha pesada del suelo. A lo lejos, torres cuadradas y severas de pueblo de abolengo, hoy mutilados, solos en su grandeza.

Tristeza derramada, ingenuas montañas, acorde mayor de plomo derretido, suavidades simples, y en los horizontes, vagos fulgores de ceniza tornasol. A los lados del camino, árboles macizos de ramajes sonoros meditan inclinados ante la amargura inefable del paisaje. A veces el viento hace llegar solemnes marchas en un tono constante, que apaga un seco sonido de hojas marchitas.

Por una vereda va un grupo de mujeres con faldas agresivas de bayeta encarnada. Una puerta ojival, bordada de manchas por el sol, se levanta en el camino como un arco triunfal. Tuerce el sendero, y la Cartuja aparece con todo su ropaje funeral. El paisaje muestra toda su intensidad de sufrimiento, de ausencia de sol, de pobreza pasional.

La ciudad se extiende negruzca con las rayas de las alamedas, enseñando al monstruo gótico de su Catedral, labor de un orfebre gigante, recortada sobre un triunfo color morado. El río lleno de agua da impresión de sequedad, las masas arbóreas semejan borrones de oro antiguo, los sembrados despliegan las líneas rectas de sus pentagramas, perdiéndose en las tonalidades húmedas del horizonte.

Este paisaje asceta y callado tiene el encanto de la religiosidad dolorosa. La mano eterna no derramó en él sino la melancolía. Todas las cosas expresan en sus formas una amargura y desolación formidables. La visión de Dios es en este paisaje la de inmenso temor. Todo está sobrecogido, miedoso, aplanado. El alma pobre del pueblo expresa su angustia en su hablar, en su andar. lento y grave, en su temor al diablo, en su superstición. Todos los caminos escoltados por cruces herrumbrosas; en las iglesias, Cristos en covachas polvorientas, aderezados con abalorios, exvotos mugrientos y trenzas de pelo chamuscado por el tiempo, ante los cuales rezan los campesinos con la trágica fe del temor. ¡Inquietante paisaje el de las almas y los campos!

En medio de toda esta solemnidad, la Cartuja se eleva como portadora de la angustia general. En la amplia plazoleta que la antecede, una cruz con su Cristo ventrudo pone la nota de severo recogimiento. La Cartuja es un sombrío caserón ungido con la frialdad del ambiente. El cuerpo de la iglesia se eleva sobre lo demás, coronado de pináculos sencillos y una cruz. Lo restante es de piedra semidorada, sin ningún adorno. Tres achatados arcos dan entrada a un portalón enjalbegado, donde hay que llamar.

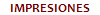

La puerta se abre y aparece a contraluz un cartujo con su hábito blanco de lana y pálido como el mármol, con una barba enorme cubriéndole el pecho. Chilla la puerta apagadamente y se penetra en el patio. La luz es suave y tenue. En el centro, entre rosales y yedras, surge una blanca escultura de San Bruno, llena de majestad sentimental. A la izquierda está la portada de la iglesia, fuerte de línea, viril de conjunto, en cuyo tímpano la escena del Calvario aparece expresada con dolor primitivo. En los rincones hay brochazos de verde humedad que flota en el aire helado. El fraile nos entra en la iglesia, nevada tumba de reyes y príncipes, divino escenario de hechos medievales. En el fondo, el soberbio retablo reproduce figuras de santos ataviados ricamente, entre los que descuella la espantosa visión del Cristo tallado por Siloé, con el vientre hundido, las vértebras rompiendo la piel, las manos desgarradas, el cabello hecho raros bucles, los ojos hundidos en la muerte, y la frente deshecha en cárdeno gelatinoso. A su lado los evangelistas y apóstoles, fuertes e impasibles, escenas de la Pasión con rigidez cadavérica, y sosteniendo la Cruz, un Padre Eterno con gesto de orgullo y fiereza, y un mancebo corpulento con cara de imbécil.

Sobre la cabeza de Cristo, el blanco pelícano de la Escritura, y contemplando el conjunto, coros de ángeles, medallones, escudos reales, maravillosos encajes ojivales y toda una fauna de santos y animales desconocidos. Todo el retablo tiene una sola impresión de dolor: el Cristo. Lo demás está divinamente ejecutado, pero no dice nada. La figura del Redentor aparece llena del misticismo trágico del momento, pero no encuentra eco en el mundo de esculturas que lo rodean. Todo está muy lejos de la pasión y del amor, sólo Él está desbordado de apasionada lujuria, de caridad y pesadumbre, en medio de la indiferencia y orgullo general. ¡Retablo magnífico de vibrante simbolismo! A sus pies, el grandioso sepulcro de los reyes de Castilla, Juan II y su mujer, es una hoguera de mármol blanco. Las estatuas yacentes están colocadas sin la muerte en los gestos. El artista supo infundir en los rostros y en las actitudes el retrato admirable del cansancio y el desprecio real. Tienen las manos transparentes y cálidas, recogiéndose los mantos riquísimos cuajados de piedras preciosas, recamados de labores con flores elegantísimas. De los dedos les pende un rosario de grandes cuentas, que va ondulando por los pliegues del manto a morir en los pies. Tienen vueltas las caras, como para no verse, con un rictus de supremo desdén.

Alrededor vive toda la doctrina cristiana hecha piedra: virtudes, apóstoles, vicios. Algunas figuras de alabastro recortan en las sombras sus aristocráticos perfiles; hay graciosos monjecillos en oración, raros hombres con libros abiertos, caras pensativas con labios sensuales, monos entre pámpanos, leones sobre bolas, perros dormidos y lazos con frutas, naranjas, peras, manzanas, racimos de uvas. Todo un mundo fantástico y enigmático rodeando a la realeza muerta. Al lado se alza otro soberbio sepulcro del infante don Alfonso, de suave ritmo, pleno de fúnebre severidad. La luz se apaga un poco. Frente a los sagrarios tiemblan las llamas. Hay olor a extraña humedad y a incienso.

Un monje de cara rasurada y de ojos brillantes aparece en el coro, se inclina repetidas veces, y abriendo el breviario se abisma en las páginas. El fraile que me acompaña me hace notar el delicado dibujo de la admirable sillería coral. El ruido de los pasos extiende sus ondas concéntricas por el aire, llenando a la iglesia de sonido. Por los ventanales revolotean palomas.

- I I -

CLAUSURA

Después de haber visitado la iglesia, el monje venerable, me llevó a contemplar una imagen de San Bruno colocada en un detestable altarito situado en una capilla reservada. "Éste es el San Bruno de Pereira", me dijo, y refirió una serie de anécdotas a propósito de la imagen. Indudablemente la escultura está bien hecha, pero ¡qué poca expresión! ¡Qué actitud de eterna teatralidad! El santo del silencio y de la paz mira al crucifijo que lleva en las manos con aire indiferente, como si mirara otra cosa cualquiera. Ni el sufrimiento espiritual, ni la lucha con la carne, ni la locura celestial aparecen grabados en el gesto de la efigie. Es un hombre cualquiera que haya pasado cuarenta años en el mundo tiene el sello mismo del sufrimiento vulgar. Estamos en España soportando una serie insoportable de esculturas ante las cuales los técnicos se extasían, pero que no poseen en sus actitudes, en sus expresiones un momento de emoción. Son modelos admirablemente retratados y a veces admirablemente policromados pero qué lejos está el alma del personaje del retrato.

_-_San_Bruno_de_Manuel_Pereira_web.jpg)

Los santos héroes de historias lejanas, románticos del sufrimiento por amor a Dios y a los hombres, no encontraron su encarnación artística. ¡Hay que pasar por las salas del museo de Valladolid! ¡Horror! Bien es verdad que hay algunos aciertos, muy pocos pero lo demás.

Causa pena profunda observar la espantable medianía de la escultura. Es el arte que toca más a la tierra. Los genios de ella llegaron a la primera nota de la escala espiritual. Nunca dieron un acorde.

Es algo la escultura, muy frío y muy ingrato al artista. La fuente apasionada del escultor se estrella ante la piedra que talla. Quiere dar vida y la da, quiere dar sentimiento y alma y la da en las figuras pero no puede abrir en ellas el libro sagrado y dulce en que los demás hombres leen las emociones que los llevan al solitario jardín de los sueños. Reproducen, nunca crean.

Este santo que tiene la rudeza de un patán y la fortaleza de un castellano pueblerino, me hace la impresión del retrato de un pobre lego antiguo, de esos que repartían la sopa boba por las tardes rodeado de una turba de pobres envejecidos por el hambre. Pobre idea del pobre señor Pereira, que imaginó al Bruno loco del misticismo reposado y doloroso como un hombre vulgarísimo, después de haber comido y discreteado un poco. Desdichada imaginación del señor Pereira, como casi todos los escultores que exponen en Valladolid, que hicieron de figuras ideales, casi fantásticas, retratos de hombres recios, de idiotas y de bobalicones.

"¡Ay! exclamarán muchos ¡qué disparate! Estas esculturas son magníficas! ¡Note usted la maravilla de esas manos! ¡Fíjese usted, qué cosa tan anatómica!" Sí, sí señor, pero a mí únicamente me convence el interior de las cosas, es decir, el alma incrustada en ellas, para que cuando las contemplemos puedan nuestras almas unirse con las suyas. Y originar en esa cópula infinita del sentimiento artístico el dolor agradable que nos invade frente a la belleza. A esta estatua de San Bruno, tan cacareada por sabios y no sabios, únicamente le observé, mejor, le puse toda la indiferencia cartujana. Bien es verdad que el autor no quiso hacer la estatua indiferente, pero así me resultó a mí. Aquella mirada fría, inexpresiva, ante la amargura del suplicio de la cruz encierra el enigma de la Cartuja. Así lo veo yo.

"... Y por unas circunstancias que no son del caso relatar pude entrar en clausura" El monje de las barbas, severo y simpático, me acompañó.

Salimos de la iglesia. Ya la tarde quería decir sus últimas modulaciones en oro, rosa y gris. Era sereno el ambiente como el agua estancada de los bosques. Era dulce la luz como una nostalgia de amanecer. Eran tranquilas las palabras como rezos crepusculares.

Una puertecita achatada se abrió, y entramos en el recinto sagrado de la clausura. No hay suntuosidad interior en esta Cartuja de Miraflores. En el pasadizo de la entrada luce sus colores feos una horrible colección de cuadros con escenas de martirios.

El retrato de un monje impone silencio, llevándose un dedo a los labios. El corredor se perdía en una claridad lechosa.

Al final, otro corredor lleno de puertecitas abiertas en la blancura de las paredes, y una cruz de madera pintada de negro. Hay solemnidad humilde, austeridad angustiosa, y silencio de inquietud en estas estancias. Todo callado a la fuerza. Porque sobre estos techos hay cielo, y palomas, y flores, y sobre estos techos hay tormentas, y lluvias, y nieves pero la fuerza de unas torturas espirituales pone las notas de quietud espantosa en estos claustros pobres y blancos. Nada se oye, nuestras pisadas son insultos que despiertan a los ecos lejanos.

De cuando en cuando, al detenernos en nuestra marcha, fluye el plomo de la quietud con toda su pasión. Huele a membrillos al pasar por algunas habitaciones umbrosas. Huele a sufrimientos y pasiones casi ahogadas. Husmea Satanás en medio de la soledad. Es doloroso el silencio de la Cartuja. Estos hombres se retiraron de la vida huyendo de sus vicios, de sus pasiones. Fueron a ocultar en este relicario de añeja poesía toda la amargura de su corazón. Adivinaron un estado de quietud espiritual, un algo encantado donde sepultar sus deseos, sus desgracias; pero no lo consiguieron. Seguramente aquí se reflorecieron sus pasiones de una manera exquisita.

La soledad es la gran talladora de espíritus. El hombre que entró en la Cartuja trémulo y aplanado por la vida, no encontró aquí el consuelo.

Somos muy desdichados los hombres, queremos regirnos por nuestros cuerpos y supeditar las cosas a nuestros cuerpos, sin contar para nada con las almas. Estos hombres sepultan aquí sus cuerpos, pero no sus almas. El alma está donde ella quiere. Todas nuestras fuerzas son inútiles para arrancarla donde se clava. Además ¿qué sabemos nosotros lo que desea nuestra alma?

¡Qué angustia tan dolorosa estos sepulcros de hombres que se mueven como muñecos en un teatro de tormentos! ¡Qué carcajadas de risa y llanto dará el corazón! Nuestras almas reciben las pasiones admirables, y ya no se pueden sacudir de ellas. Lloran los ojos, rezan los labios, se retuercen las manos, pero es inútil; el alma sigue apasionada, y estos hombres buenos, infelices, que buscan a Dios en estos desiertos del dolor, debían comprender que eran inútiles las torturas de la carne cuando el espíritu pide otra cosa.

Es harta cobardía estos ejemplos de los cartujos. Ansían vivir cerca de Dios aislándose pero yo pregunto ¿qué Dios será el que buscan los cartujos? No será el Jesús seguramente. No, no. Si estos hombres desdichados por los golpes de la vida soñaran con la doctrina del Cristo, no entrarían en la senda de la penitencia sino en la de la caridad. La penitencia es inútil, es algo muy egoísta y lleno de frialdad. Con la oración nada se consigue, como nada se consigue tampoco con la maceración. En la oración se pide algo que no nos pueden conceder. Vemos o queremos ver una estrella lejana, pero que borra lo exterior, lo que nos rodea. La única senda es la caridad, el amar los unos a los otros.

Todos los sufrimientos puede tenerlos el alma, lo mismo en el estado de penitencia que en el de caridad; por eso estos hombres que se llaman cristianos debían no huir del mundo, como hacen, sino entrar en él remediando las desgracias de los demás, consolando ellos para ser consolados, predicando el bien y esparciendo la paz. Así serían con sus espíritus abnegados verdaderos Cristos del Evangelio ideal. Es verdaderamente anticristiano una Cartuja. Todo el amor que Dios mandó nos profesáramos falta allí, ni ellos mismos se quieren. Sólo se hablan los domingos un rato, y sólo están juntos durante los rezos y la comida. No son ni hermanos. Viven solos.

¡Y todo por no pecar... por no hablar! ¡Como si en las meditaciones íntimas no hubiera pecado! Quieren, como he dicho antes, ser cuerpos sin mancha, porque el alma, el alma puede con todas las maceraciones. Estos desdichados a quien todos debemos compadecer, creen engañarse y engañar sus sentidos con una tortura de la carne. ¿Quién puede asegurar que alguno o casi todos no sienten deseos, ni aman a mujeres lejanas por quien entraron allí; ni odien ni se desesperen?. Tendrán el Cristo delante como el San Bruno de Pereira, llorarán invocando a los espíritus celestiales, pero sus almas amarán y desearán y odiarán y la carne también se desatará y por las noches muchos hombres de éstos que son jóvenes y vibrantes de vida, verán desde su cama visiones de mujeres a quien amaron, gentes a quien despreciaron, y amarán y despreciarán, y querrán cerrar los ojos, pero los tendrán abiertos porque los hombres no somos quién ni podemos encauzar nuestras almas hacia el lago sin inquietud y sin dolor que deseamos. Estos hombres admirables de decisión, huyen del ruido creyendo que los pecados se esconden en él, y cayeron en otro lugar propicio a los pensamientos y por lo tanto al pecado. Cayeron en un jardín abonado para el bien y el mal, y gustaron una gran pasión, ellos que tanto huían de ella. La gran pasión del silencio.

Aquí mueren habiendo apurado la copa de la pasión espiritual, y sin haber hecho ningún bien ¿Bien a ellos? Creo que no, porque si hubieran apurado sus lágrimas entre los desgraciados, se llevarían al otro reino un rosal piadoso con las rosas blancas del recuerdo, mientras así mueren sin haber gustado las maravillas espirituales del bien cumplido. Además estamos aquí sin saber por qué ¿Dios nos da sufrimientos? pues sufrámoslos.

No nos queda otro remedio.

Pero a veces me parece que sois geniales protestantes del mismo Dios al huir del mundo que el creó, para buscar otro Dios de calma y sosiego.

Pero no podéis, porque las crueldades refinadas por su dolor que acompañan a nuestro corazón, viven con nosotros hasta la muerte.

¡Qué silencio tan abrumador! Todos ven así el silencio cartujano, paz y tranquilidad. Yo sólo veo la inquietud, desasosiego, pasión formidable que late como un enorme corazón por estos claustros. El alma siente deseos de amar, de amar locamente y deseos de otra alma que se funda con la nuestra.

Deseos de gritar, de llorar, de llamar a aquellos infelices que meditan en las celdas, para decirles que hay sol, y luna, y mujeres, y música; de llamarlos para que se despierten para hacer bien por su alma, que está en las tinieblas de la oración, y cantarles algo muy optimista y agradable.

Pero el silencio reza su canto gregoriano y pasional.

Al pasar por una estancia fría y severa, se ve una Virgen con su manto celeste bordado de estrellas, con un niño chiquito alegre, llevando su corona altísima imperial.

Algo que recordaba el mes de Mayo, una alegría religiosa entre aquella tristeza cartujana.

Nadie se ve por los salones, sólo nos habla la humedad y olores extraños de cera, de huerto umbrío.

Y más silencio, y silencio, y una gran sensualidad. ¡Enorme pesadilla la de estos hombres que huyen de las asechanzas de la carne y entran en el silencio y la soledad, que son los grandes afrodisíacos!

Pasamos por el comedor, que tiene una dignidad señorial con su púlpito para las tremendas lecturas de martirios y ejemplos píos con los vasos blancos, las mesas pobres con aire de castidad. Unas cortinas rojas dejan pasar la luz llenando al salón de tinte rojizo tristísimo.

Más corredores deshabitados, y el gran patio de la Cartuja.

Tiene este patio un rincón de cipreses lleno de miedo y misterio, donde son enterrados los monjes. Una cruz se alza en el centro cuajada de herrumbre de color oro viejo. Una gran sombra azul llena la melancolía del ambiente.

Hay rosales mustios, y madreselvas cubriendo románticamente los muros. Hay mimbres de las que lloran sus ramas elegantísimas y funerales. Hay plantaciones en el suelo y perales y manzanos.

En el centro, una gran fuente canta la melodía del agua con el runrún temeroso, tiene algas que chorrean lamiendo la piedra. Un

mascarón sonríe con su cara rota y casi borrada.

En el fondo y junto al cementerio hay un triunfo de yedras. Cae la tarde preñada de color íntimo y suave. Atravesamos otra vez lo andado y salimos al patio exterior de la Cartuja. Todo estaba bañado de rosa maravilloso. Era la quietud de la naturaleza.

Sonó la campana el ángelus con su voz grave y armoniosa. El monje se

arrodilló, cruzó las manos, besó al suelo. En el tejado bajo una covacha se

arrullaban dos palomas.

Hora en que pasan las almas hacia la eternidad. El viento hablaba entre las ramas y ponía temblores de manantial en las hojas de las yedras. Al salir, las lejanías esparcían su infinito tono gris.

SAN PEDRO DE CARDEÑA

Sobre el aire lleno de frescura primaveral está cayendo toda la oración castellana. Por los montes de trigos olorosos brillan las arañas, y en las lejanías brumosas el sol pone unos rojos cristales opacos. Los árboles suenan a mar y en toda la solitaria llanada inmensa el resol da raros tonos de esmalte. En los pueblos se respira el ambiente de quietud honda; las eras de seda se llenan de rubio incienso y cascabeleos pausados como oficios a la resignación del trabajo, mientras una fuente besa siempre a la acequia que la traga. Bajo las suaves sombras de los olmos y los nogales, los niños harapientos gritan alegres espantando a las gallinas.

Las torres silenciosas, con jardines salvajes en los tejados; las casas cerradas con toda la tristeza de su humildad y un canto de mozuelo que viene del trigal.

En un remanso que parece un bloque de mármol verde, lavan unas mujeres desgreñadas como Medusas entre risas y parloteos chismosos.

La sublime unidad de las tierras castellanas se mostraba en su solo y solemne color. Todo tiene la austeridad cartujana, el aburrimiento de lo igual, la inquietud de lo interrogante, la religiosidad de lo verdadero, la solemnidad de lo angustioso, la ternura de lo simple, lo aplanador de lo inmenso.

Las sierras lejanas se ven como indecisas escorias violeta, algunos árboles tienen alma de oro con el sol de la tarde, y en los últimos términos los mansos y oscuros colores abren sus enormes abanicos cubriendo de terciopelo tornasol las dulces y melancólicas colinas.

Los segadores con las guadañas dan muerte a las espigas entre las cuales enseñan las amapolas la tela antigua de su flor.

Por los fondos de plomo comienza a sonar el arrebol; el aire se para, y bajo la mística coloración indefinida, la tarde castellana dice su eterna y cansada canción.

Suenan las carretas por los caminos, los insectos músicos tienden al aire las cuerdas de sus gritos, parece que los henos y las flores sin nombre han roto las arcas de sus aromas para acariciar a la blanda oscuridad; parece que del profundo e incomprensible diálogo divino, brotara una explicación a la eternidad.

En las aguas se reflejan los árboles en medio de la tristeza de un otoño ideal, y por las hondonadas umbrosas, llenas de sombra ya, se oyen balar las ovejas a la monotonía de una esquila pausada.

Toda la grandeza rítmica del paisaje está en su amarillo rojizo, que impide hablar a ningún otro color. Las yerbas secas que alfombran a los suelos se amansan y entre los nogales y los olmos una torre severa, con las ventanas vacías, asoma su cabezota cansada del tiempo.

El sol pone transparencias de aguas verdes sobre el prado en que parlotearon doña Sol y doña Elvira.

En el sentimiento de la historia de piedra, el silencio pone su hondura religiosa sólo turbada por las palomas, con sus aleteos suaves.

Todo el monasterio, al que ya aman las yedras y las golondrinas, enseña sus ojos vacíos de una tristeza desconsoladora, y desmoronándose lentamente deja que las yedras lo cubran y los saúcos en flor. Los luminosos acordes del sol de tarde envuelven a los olmos y nogales de flores amarillas, mientras los fondos de verde macizo van tomando su bronceado color.

Al pasar, enjambres untosos de moscas levantan un murmullo melodioso y los pájaros vuelan alocados posándose en los chopos que parecen hoscos tenebrarios.

En el gran compás del monasterio se levantan grandes piedras como tumbas, cercadas de ortigas y flores moradas.

En un lado del caserón, hay una portada sencilla con los escalones dislocados, una torre con escudos negruzcos, y sobre ella el hieratismo de las cigüeñas con sus zancas y picos rosa. Sus grandes nidos enredan sus marañas en los pináculos.

La gesta colosal quisiera hablar en el misterio soleado, pero ya las cimeras y los petos de malla huyeron por un fondo sin luz. La figura amorosa de Jimena que describe la formidable leyenda, aún parece esperar al caballero más amante de las guerras que de su corazón y esperará siempre como esperan los Quijotes a sus Dulcineas sin notar la espantosa realidad.

Toda la historia de aquel amor fuerte, está dicha sobre estos suelos; todas las melancolías de la mujer del Cid pasaron por aquí, todas las palabras de réplica mimosa y apasionada se oyeron por estos contornos, hoy muertos.

Rey de mi alma y destas tierras, conde.

¿Por qué me dejas? ¿Adónde vas? ¿Adónde?

Pero el héroe tenía ante todo que ser héroe, y apartando a la dulzura de su lado, marchaba entre fijosdalgo en busca de la muerte, y la mujer dolorida y llorosa pasearía entre estos sauces y entre estos nogales renovados, hasta que algún religioso con barba blanca y calva esmaltada viniera en su busca para conducirla a su aposento en donde quizá todas las noches oyera a los gallos cantar. Y lo desearía y lo amaría por grande y por fuerte, pero todo en vano, pues tan sólo algunas horas pudo de sus caricias gozar. La figura de doña Jimena es la nota más femenina y subyugadora que tiene el romancero. Casi se esfuma al lado de las bravatas y contrastes de Rodrigo su marido, pero tiene el encanto suave del amor.

Jimena siente un amor gigante visto a través de las páginas de los romances. Amor reposado, lleno de un apasionamiento vibrante que tiene que ahogar ante el fantasma del deber. En el interior del convento y junto a la fuente de los mártires surge el claustro románico lleno de escombros y de polvo. Luego la iglesota grande, profanada, y el sepulcro del Cid y su mujer, en donde las estatuas llenas de esmeraldas derretidas de humedad, yacen mutiladas y sin alma. Lo demás todo ruinas con hilos de plata de las babosas, ortigas, rudas, enredaderas, y mil hojas entre las piedras caídas, y cubierto con una amarga y silenciosa pátina de humedad.

Las cigüeñas están paradas, tan rígidas que parecen adornos sobre los pináculos.

Hay olor a prados y a antigüedad. Bajo las sombras de la tarde

desfallecida, el convento acariciado por los nogales cargados de

fruto, tiene más preguntas y más evocación.

Al salir de su hondura, todos los claros reflejos del sol ya muerto se esparcen por las tierras llanas. Una llanura de oro viejo coronada por un nimbo rojo, unas murallas de plata oxidada, y en los cielos la azul frialdad de la luna en creciente. Por encima de todo esto, es la gesta que da voces de hierro sobre los campos, muy altas, muy fantásticas, muy sangrientas, sirviéndole de perfume, el sollozo de una canción de tarde de Schumann que pasa dolorosamente por mi alma.

MONASTERIO DE SILOS

- I -

EL VIAJE

Hay que salir de Burgos en esos odiosos automóviles incómodos, que van jadeando ansiosamente con la enorme balumba de maletas y sacos de viaje. Ante el auto se abre el gran ángulo de la carretera, que se pierde en el confín, con sus filas de álamos esbeltos y rumorosos.

Es un día del Agosto sereno y el sol resalta la gama roja del paisaje. En algunas umbrías de retamas, tiene el suelo el encanto de un rosa fuerte, en los árboles y en las hondonadas, brilla toda la escala del azul, en los tremendos vientres de las ondulaciones grita el rojo ensangrentado, y sobre las lejanías indefinidas, hay truenos de plomo y de sol. A veces quiere la llanura ser la expresión del paisaje, pero en seguida nacen los suaves lomos de las colinas.

Entre las muertas desolaciones del color, surgen cruces antiguas casi derrumbadas, cercadas de árboles y de hierbas. Pasan los pueblos, tristones, mudos, de una amargura apasionada, con sus iglesias como bloques de piedra, enseñando las torres llenas de fortaleza, con sus ábsides silenciosos. El automóvil va jadeante y antipático insultando con su bocina a la gravedad del paisaje, hundiéndonos en vagas sombras y en plenitudes de luz.

Pasa el automóvil junto a un maravilloso palacio del renacimiento enclavado en estas soledades a la sombra de grandes árboles, con sus balcones volados, sus rejas espléndidas, hoy solo, cerrado, luciendo su altiva grandeza junto a un huerto de jazmines. En seguida brota la leyenda popular. "Esto, me dicen, fue el refugio de una tapada señorial que enamoró a Felipe Segundo" Las torres del palacete se pierden entre los ramajes. Sigue la carretera su cinta silenciosa llena de claridad cegadora. Entre las torres que desfilan por ella hiere nuestra emoción un torreón guerrero de piedra gris, solo, a la salida de un pueblecito, con traza de romance de amores, un poco desvencijado por el peso dulce de un manto soberbio de yedras. Son los álamos altísimos y escuetos, dando a la carretera un acento funeral.

Por fin se descansa al dejar el automóvil, que se pierde en las lontananzas gritando horrorosamente. Quedamos los viajeros en el corazón de Castilla, rodeados de sierras severas, en medio del abrumador y grandioso paisaje. Hay suavidades de sedas fuertes sobre los suelos.

Para llegar a Silos se toma una diligencia desvencijada y pobre, tirada por tres bestezuelas llenas de mataduras donde se cebaban las moscas. Los viajeros eran personas vulgares, con gestos de idiotez, que ansiaban subirse pronto no les fueran a quitar el sitio, gentes que no veían la maravilla solemne de las lejanías. Unas mujeres con niños en brazos, un cura con la sotana verdosa y sin afeitar, otro jovencito con unas gafas enormes con aire de seminarista, y unos deplorables tratantes en ganado. Nada interesante decían; unos dormitaban, y otros charlaban de cosas idiotas. El mayoral arreaba graciosamente al ganado con una voz de armoniosa virilidad gutural. Tenía cierto gesto de arrogancia y señorío. Blancas nubes de polvo envolvían al coche. A veces éste se deslizaba rápido por las cuestas entre las garras grises de los tomillos empolvados, al sonsonete lánguido y adormecedor de los collares.

En el interior de la diligencia todas las personas callábamos. Era uno de esos instantes de meditación general que suceden en los viajes y en los que el sueño va tendiendo sus cadenas melosas e invisibles derramando sus bálsamos en los corazones, haciendo entornar los ojos en un espasmo de gratitud corporal, y danzando con las cabezas caprichosamente. Alguien pronunciaba una palabra y en seguida callaba; el ambiente adormecedor y lánguido le hacía callar. El señor cura roncaba beatíficamente, con la boca entreabierta y moviendo el vientre con ritmo ridículo; el joven de las gafas suspiraba con afeminamiento monjil, alguno se desperezaba, y una mujer de mirada apacible hizo florecer en la semioscuridad de su traje un seno blanco, enorme, temblorosamente augusto, para dar de mamar a la nena rechoncha y rubiasca, que posó en su punta ennegrecida la casta rosa de su boquita.

El mayoral comenzó a cantar fuertemente. Yo temblé todo. Pensaba hallar por estas seriedades de color y luz, alguien que pusiera en su voz algún noble canto castellano, que tanta fortaleza tienen y tanta tranquilidad, pero quedé horrorizado. En vez de una melodía casi gregoriana por su lentitud y sencillez (matiz que tienen muchos cantos de estas tierras) escuché un cuplé espantoso, de una fea chulería madrileña. El cochero gritaba las notas de una manera imposible de soportar. Todas mis meditaciones se rompieron. Sólo pensaba amargamente en la detestable y criminal obra de algunos musiquillos españoles. Haced melodías; pero ¡por Dios y su madre! ¡no hagáis habaneras de alma grosera y canallesca! Los cascabeleos de los animales tienen un crescendo, y me libran piadosamente del cantar. Los montes surgían con suavidades doradas enseñando sus lomos escamados con piedras redondas y tomillares oscuros.

Tiene la diligencia un descanso en un pueblecito tranquilo, con chimeneas enormes.

La plaza conserva algunas casas hundidas en el suelo, con escudos admirables y originales cubiertos de negro. En una de ellas hay una fragua, viéndose entre las negruras profundas del antro, el inmenso granate del carbón encendido, y los ojos parados y penetrantes de los trabajadores. Juegan unos niños con un perro en pleno sol. En un sombrajo pobre hay gallinas jadeantes. Mis compañeros de viaje se despiertan, charlan y protestan porque no nos ponemos en marcha. Una de las bestias, vieja y cansada, tiene una formidable expresión de dolor, moviendo resignadamente la cabezota, cerrando sus ojos pitarrosos enrojecidos por el polvo de la carretera, tratando de aspirar involuntariamente un aire consolador. ¡Pobre animalejo simpático y trabajador, que recorres estos caminos siempre en los inviernos crueles y los estíos espléndidos! ¿Quién creerá que eres más noble y digno que estas gentecillas que chillan siempre llenas de egoísmos? ¡Pobre víctima de nuestro Dios, condenada para siempre a llevar y traer gentes que ni siquiera te miran! ¿Quién creerá que eres más buena, santa y digna de admiración que muchísimos hombres? ¡Pobre podredumbre fisiológica, humilde sacerdote de un rito de fuerza! ¡Cuántas más elegancia y caballerosidad tienes que estos tratantes que llevo a mi lado! Y el animalejo humilde y bueno, movía desesperadamente todo su cuerpo, espantando a las moscas que iban a cebarse en las heridas hondas que tenía sobre sus lomos.

Otra vez seguimos la carretera adelante y el paisaje fue tomando serios acordes de grandeza salvaje. Había montes potentes de sencillez y grandeza, peñascos rudos, y manchones de rojos extraños.

Serpenteaba el camino por el monte haciendo curvas y pendientes rápidas. Otro momento de meditación íntima invadió a los viajeros. Momentos estos en que se borra el paisaje con un solo color. Momentos silenciosos de monotonía solar. Momentos de inquietud sin inquietud. La diligencia desciende airosa del monte por una cuesta rectilínea y se divisan en el fondo de un valle pequeño y agradable, los tejados rojos de un pueblo junto a los cristales mansos de un río.

- I I -

COVARRUBIAS

Entra la diligencia en la primera calle atrayendo las miradas de las gentes. Pasa una cruz de estructura bizantina, admirable y solitaria y se cruza por bajo de un soberbio arco de triunfo, puerta de la ciudad. Es dorado y aristocrático, de un renacimiento maravilloso. Tiene grandes rejas repujadas y adornos de cuernos de la abundancia, hojas y escudos. Después el coche se detiene junto a una puerta ojival en que impera un escudito. Es el mesón. El mesonero es a la vez médico del pueblo. Es una figura extraña, con los ojos desencajados, con grandes tufos a la malagueña y de una finura comedida. Surgió de una puerta rodeado de su chiquillería y nos saludó amablemente. En una mesa vi unos libros de Pérez Zúñiga y de Marquina, que son los favoritos de dicho buen señor.

Este pueblo tiene rincones magníficos de añejo carácter. La calle principal, estrecha, oscura, con casas antiguas desvencijadas y panzudas, con escudos hasta en los dinteles más humildes. En el suelo triunfa un empedrado brutal. Hay en las puertas de las casas mujerucas fracasadas, con los ojos hundidos en las arrugas amarillas de su piel. Hay hombres que andan lentamente, con las caras negruzcas, los hombros estrechos. En un soportal con columnas macizas hay figuras humanas retrepadas en las paredes, angustiadas inconscientemente de aquel ambiente tan abrumador. Siente ansia el corazón de ver una cara fresca y rosada de mujer. Pasan unas mozuelas por la calle con sus refajos vuelosos, de caderas exageradas pasadas de moda, pero en sus rostros jóvenes está impreso el amargo sello del aburrimiento trágico de la población.

La plaza principal tiene armonía de leyenda guerrera. En el fondo se alza el palacio del conde Fernán González, con su gran portada ojival, con sus balcones caballerescos. La hierba, esa artística enamorada de lo antiguo, orla con su cinta verde al palacio abandonado y ruinoso. Más hacia la derecha empiezan las columnas de un soportal ahumado.

A la salida del pueblo aparece una gran pirámide truncada, una gran torre de plata sucia en la cual las lluvias han señalado bucles esfumados de oro, de granates, de topacios. Es la torre de doña Urraca. En el interior nada hay de particular a no ser el eco de leyenda popular que encierran todas estas reliquias de la antigüedad. Es la leyenda incompleta, o a mí no me la contaron. Sólo me dijeron, señalándome el sitio: "Ahí estuvo emparedada mucho tiempo la infantina doña Urraca por orden de su padre". "Pero, ¿por qué?" Y el señor acompañante no lo sabe decir.

Tiene esto perfume de cuento de niños. Una infantina medieval emparedada por su padre ¿Sería por amor tal vez? No lo sabía el señor acompañante, pero mejor está así. Hoy, esta torre grandiosamente romántica, es un palomar. En las barbacanas destrozadas, en su techo, hay nidos de palomas que la cercan siempre con sus aleteos. Un rosal de té quiere abrazar la fortaleza.

Más allá se levanta el chato campanil de la colegiata, cobijando al cuerpo de la iglesia. Tiene la iglesia el eterno ojival de estas tierras, con los trazos fuertes que se besan en un rosetón, con los arcos un poco chatos, con los mismos ventanales de siempre. En las paredes chorreando humedad, los monumentos sepulcrales enseñan a los caballeros rígidos con sus armaduras, a las cartelas con inscripciones, a los angelotes. Debajo del altar mayor están los sepulcros de las hijas de Fernán González, custodiados por un ángel. En una capilla de la iglesia y junto a una fila absurda de soberbias esculturas románicas, bizantinas y góticas, puestas sobre una tabla carcomida a son y sin ton, está el altar de los patrones del pueblo, los santos mártires San Cosme y San Damián. Son dos muñecos de caras estúpidas vestidos de un damasco descolorido, con cabelleras tiesas y apretadas, y con unos sombreros enormes llenos de polvo.

Estaban cercados de exvotos, y ante ellos una luz lloraba tranquila. El párroco declaró que eran las imágenes favorecidas por el pueblo, el cual había depositado en ellas todo su entusiasmo religioso. Una gran pena crepuscular me invadió.

Toda la fe de un pueblo estaba depositada en estos muñecos mal

hechos, juguetes de un hijo de gigante. Es decir, que toda la visión

del más allá de esta desdichada población mira únicamente a estas

dos ridiculeces con forma. En las demás capillas hay santos llenos

de polvo, con los trajes deplorables. Más allá está el gran retablo

flamenco de la adoración de los Magos. La Virgen, llena de gracia

candorosa y de movimiento musical, tiene al Niño sobre las rodillas

para que reciba la ofrenda piadosa del rey negro, que sostiene un

cáliz de oro entre sus manos distinguidas. Los demás personajes no

están en el alma de la escena. Todos contemplan. Solo hay un diálogo

de ojos entre María la dulce y el negro monarca de los ensueños

infantiles.

En la amplia sacristía y sobre las cómodas, hay

cuadros de colores suaves. Hay algún interior flamenco que tiene la

luz admirable, de Vermeer. En el claustro, lleno de hierbas

marchitas, el sol habla en tono dorado. Los calados de la arquería

escriben sus formas sobre el suelo calcinado.

Ya en la calle había un perfume intenso de pan. Unas mozuelas pasaron ramplonas, secreteando. El río copiaba a un puente. Cabeceaban los álamos.

- I I I -

LA MONTAÑA

Atravesando callejas de estructuras fantásticas, con las casas hundidas en la tierra parda, donde se percibe el olor de los establos calientes, se da vista a un rincón oculto con una iglesia cerrada llena de silencio magno. Para volver a la plaza principal se cruza una calle estrecha y agobiadora, con una casa en la que reza una inscripción: "Aquí nació el divino Vallés". Una mujerzuca vestida de negro, con los ojos muy grandes, azulados, bobos, dice con voz chillona, como queriendo explicar: "Sí, sí, el divino Vallés, el divino Vallés, el médico de Felipe Segundo". Damos gracias a la mujer, y atravesando la plaza llegamos al mesón.

Hay que tomar el coche otra vez para subir a Silos. A la salida del pueblo comienza la gran cuesta por la que hemos de subir. Sobre la plata azul lunar del río, se retratan los árboles, fundiendo sus verdes oscuros en el abismo enigmático de las aguas. Sobre el cielo hay un florecer continuo de nubes blancas que matizan la melodía solar. Trepa el coche la cuesta con cansancio. Ni el mayoral arrea siquiera las bestias. El sol escancia su esencia de fuego.

Los rojos tejados de Covarrubias se van hundiendo en la hermosa armonía del paisaje, la torre funeral de doña Urraca quiere mirarse en el río. Hay sombras de humedad por las riberas.

A poco estamos en plena sierra. Luchan las cumbres unas con otras para levantarse más, las primeras se acusan salvajes, llenas de tomillos y encinas, otras más lejanas álzanse grises, pálidas y moradas, y en los confines asoman algunas su violeta fundido con el cielo.

Avanza el coche lentamente por la carretera que es como un enorme anillo que abarcara los vientres de los montes. Brilla el paisaje su tono opaco y sobrio. Vive en el ambiente una soledad augusta y salvaje. Hay derrumbaderos inmensos de piedras rojizas. Hay garras sobrehumanas con terciopelos de musgos polvorientos. Hay contorsiones de bárbaras danzas en los árboles sobre los abismos.

Suena el viento de la sierra con ruido dramático. Viento fuerte, cargado de aromas admirables. Viento agradable y dulce, con solemnidad bíblica. Viento de leyendas de ánimas y cuentos de lobos. Viento que tiene alma de invierno eterno, acostumbrado a ladridos de perros y rodar de peñas en el misterio de la media noche.

Viento lleno de poesía popular, cuyo encanto miedoso nos enseñó la

abuela al conjuro de sus cuentos.

En la cara me abofetea

francamente, ungiéndome con la nevada frescura que encierra. A medida que vamos andando van naciendo grandes chorreones de encinares sobre la tierra en declive, remolinos de yedras azules, dulces enebros inclinándose en las pendientes bravías.

A veces y dominando las malezas empolvadas, se levantan ensueños maravillosos de ciudades medievales, murallas de un oro formidable como encantados castillos de leyenda bruja, evocaciones de antiguas construcciones orientales, parajes sombríos de tragedia guerrera. A medida que cambiamos de posición surgen nuevas ciudades de piedra, con murallas formidables en las que avanzan cubos ramayanescos. Sobre esas murallas hay puertas de piedra como el sepulcro de Darío en Narkch-I-Rustem, con toda la fúnebre grandiosidad de dicho monumento. Algunas veces entre las llamas pétreas de las rocas, se dibujan espléndidas escalinatas de una fastuosidad imperial, que nacen de un abismo para conducir a un sitio ignoto e imposible. La carretera va desliando su cinta serena. Agota el color gris hasta sus tonos más raros. En algunos barrancos profundos se mueve un mar de verdor fuerte.

En los valles que cruzamos brillan los trigos llenos de sol. Pasan los pueblecitos originalísimos de color, con sus campanarios esbeltos y románticos, con los tejados rojos, las casas grises y oscuras. En alguna pequeña hondonada un pueblo de éstos lleno de gracia se recuesta en el declive con una dulce sonrisa ingenua. Unos nogales enormes, corpulentos, centenarios, riman su color bronceado con el rojo pelado de los suelos. Más allá, algunas pobres plantaciones y unas hoyas anchas rebosantes de morado. Parece copiar este panorama algún dibujo infantil. Los otros pueblos nacen de verduras veraniegas enseñando sus torres con sus campanas que semejan Santos Cristos desfigurados.

Los árboles lejanos y los cipresales parecen torres góticas esfumadas en tintas suaves.

Vuelven a pasar las agrestes plenitudes de la sierra. De grietas enormes nacen alcaparras como verdes cascadas congeladas sobre las piedras. Hay raros alfabetos en los suelos y en las paredes gigantes. Hay rostros y escenas dibujados en las canteras. Hay pedruscos redondeados que están sobre las pendientes con ansia de rodar a la calma cárdena de las honduras. Hay serios bosquecillos de retamas que son las moradas oscuras de los lagartos. En el olvido de algunos esquinazos abren las bocas de sus antros las culebras.

Bajo la calma divina del cielo rueda el coche al son de los cascabeles, espantando a las codornices que vuelan alocadas por el miedo, y ahuyentando a algunos sapos espantosos que meditaban en la vereda del camino.

De las cumbres más altas descienden al abismo silenciosas procesiones de pinos con sus cuerpos morados, con sus cabezas de ensueños crepusculares.

Brotan de los suelos piedras lisas y pulimentadas como si fueran

calaveras de gigantes enterrados. En los declives hormiguean líricos

manantiales de flores amarillas, de sencillas rosas tornasoladas, de

espumas florales bravías.

Y más encinas, y más enebros, y más pinos y más viento fuerte y acariciador.

Los altos álamos de cascabeles que cantó Góngora, rumorean gratamente su tempo rubato. Después de varias calmas de mutismo interior apareció ante mi vista el antiguo monasterio. Entre la fortaleza del caserío se levantaba la torre de la iglesia que parecía desde la carretera, una custodia procesional de piedra gris, o una gran copa de bálsamo como las que puso en manos de sus Magdalenas el genial Leonardo da Vinci.

El caserío se asienta en una suave hondonada. Los montes amenazadores quieren derrumbarse sobre él.

- I V -

EL CONVENTO

Unas murallas almenadas abarcan al caserío. En el interior está el monasterio.

La portada es fea, desproporcionada. A nuestra llamada apareció un lego sucio y desarrapado que abrió la puerta. Tenía un aire humilde de mujer. Entramos en un gran patio de desolaciones doradas, todo piedra, de una frialdad artística desconcertante. Se cree hallar a la entrada de este monacato al claustro románico que le da fama. La impresión es desagradable. Por fin nos dan hospitalidad.

La celda es blanca y sombría con un Crucifijo modernista y una mesa de palo llena de manchas de tinta. En un rincón la cama oculta su blancura entre cortinas. Por la entreabierta ventana llegaba el evocador y fantástico viento serrano. De cuando en cuando se oye en la soledad el frufrú brusco de los sayales frailunos al cruzar la galería. Ya pronto sería de noche. La campana del convento hacía jugar con su bronce a los sonidos lejanos de las sierras. Dos perrazos enormes que había en el primer patio se preparaban para aullar en la media noche. Fuera de la celda se divisaba una galería en la cual danzaban rítmicamente las sombras. Desembocaba en una escalera de piedra gris en la que triunfaban por su tamaño colosal unas figuras lamentables de santos frailes, con los negros sayales, los báculos dorados, las coronas absurdas, ante las cuales ardía santamente una luz roja desconsolada. Había miedos de color por las honduras pétreas. Se escuchaban sordos ruidos de sayales, tintinear de rosarios, cuchicheos misteriosos, escalas cromáticas de pasos que se apagaban en terciopelos profundos, y silencios fuertes que sonaban a caricias de la inquietud.

La luz se iba escapando por los ventanales precipitándose las

cascadas de sombra por las crujías y aposentos.

Al entrar en la celda, estaba invadida por la luna llena. Cerré la puerta.

Todo era un silencio sonoro. Quiso el alma meditar pero el sacro

horror de la paz pasional se opuso. Era una hora nunca vivida por mí

y sólo era posible la contemplación involuntaria. Se abren las rosas

de nuestro mundo interior en estos reinos del silencio y al exhalar

todos sus perfumes caemos inevitablemente en la miel de la confusión

espiritual.

La luna caía de lleno en la estancia. Al

acostarme sentí la trágica impresión de ser un prisionero en aquella

mortecina soledad.

A poco los perros comenzaron sus ladridos y lamentaciones patéticas. Tenían algo sus voces de profético en el silencio. Clamaban dolorosamente, quizá contra su forma y su vida.

Eran los aullidos masas espesas que hacían temblar a la horrible emoción del miedo, sonidos que les salían de lo más hondo de su alma, monólogos de actores de una tragedia formidable, que sólo siente la luna que pasea entre estrellas su luz femenina y romántica. Llantos de almas grandes embriagadas de dolores infinitos, preguntas sombrías a un espíritu frío e impasible, canciones de lúgubre armonía dichas con una trompa de dolor extrahumano, gritos apocalípticos de torturados cavernosos, imprecaciones fúnebres que tienen acento bíblico, acordes dantescos que hieren el corazón. Caos simbólicos de una vida de pensamiento.

Hay algo ultrafuneral que nos llena de pavor en el aullido del perro. No sabemos qué clase de emoción nos invade, sólo comprendemos que hay algo en el sonido que no es dicho por el animal, sólo pensamos que en las modulaciones musicalmente espantosas que encierra se esconde un espíritu sobrenatural. Comienza el aullido por un grito atiplado, doliente y entrecortado como un sollozo humano, después entra fuertemente en grave tesitura de un suplicio infernal.

Y hay temor, mucho temor en el perro cuando aúlla, porque aguza los oídos, tiembla, entorna los ojos con expresión de maleficio satánico, y a veces se entrecorta con un hipar de desgarramiento interior. Es algo que eriza el cabello, son presentimientos de angustia latente en los mundos lo que nos invade al oír el drama del aullido. Es una maldición sarcástica que viene de muy lejos, es un horror supremo.

Y queremos no oírlo y apretarnos con nosotros mismos. Y queremos correr y cantar pero siempre nos llega la intensidad dramática del atroz sonido dicho por la lira del miedo, que a veces quiere estallar en abismáticos y negros sonidos y a veces quiere escalar una nota desconocida en la gama extraña de los miedos.

En una nueva Teogonía que soñara el enorme y admirable Mauricio Maeterlinck, el perro sería un ser de alma buena, hijo de un caballo fantástico y de una virgen rara, pero al que la Muerte tomara para anunciar sus triunfos sobre los hombres y el perro fiel y amigo de los humanos sufriría enormemente, pero sería el heraldo genial de la Pálida. La Muerte llega y ordena a los perros cantar su canción. Ellos al presentirla gritan, no quieren obedecerla, pero ella les hiere con sus espuelas de plata invisible y entonces nace el aullido. No se comprende de otra manera cómo un animal tan noble y pacífico pueda gritar con esa solemnidad aterradora y fúnebre. Sí, es la muerte, la muerte, la que pasa por los ambientes con su enorme guadaña ensangrentada que los perros ven a la luz de la luna, es la muerte inevitable que flota en los ambientes en busca de sus víctimas, es la muerte el pensamiento que nos inquieta al conjuro diabólico del aullido. Hacia unos parajes enigmáticos e imposibles lleva la muerte a las almas. Ven los perros (esos seres de una mitología desconocida) una mentira o una verdad y aúllan, aúllan lentamente, majestuosamente, con la voz profunda que mana de muy hondo, en la cual el espanto tiene fastuosidades asiáticas.

No cesaban los perros de aullar. En las

paredes altísimas y blancas de la celda, la luz amarilla de una vela

pone ondas de sombras extrañas y vivientes latidos que lo llenan

todo. A veces parece que el techo se quiere hundir el la opacidad

lejana de la luz. Siguen los perros su tragedia. Alguien desde una

ventana, quizá lleno de religiosa superstición, quiere hacerlos

callar. Hay miedo intenso en mi alma. Dentro de mí se agita una

afirmación sobre el aullido de los perros, que escribió el loco y

fantástico de Lautréamont. En la habitación se quebraban melosamente

dos grandes chorros turquesa de la luna.

*****

En la mañana siguiente me despertaron los cantos hermosos de los frailes y los potentes ladridos de los perros. La muerte ya los había abandonado. Descendí por las galerías espléndidas de luz, cruzándome con algunos religiosos que me saludaron con complacencia. Estaba la mañana magnífica, agradable. Mañana del estío en estos lugares de sabor serrano. Tuvo la luz un marcado matiz azul al entrar en el formidable claustro románico. No se puede dar idea del salto que se da en la historia al penetrar en este rincón de antigüedades vivientes, de leyendas románticas de monjes y guerreros. Es el claustro bajo el que tiene la emoción de lo pasado, y las historias de tormentos artísticos grabadas en piedras. Es achatado, bajo, profundo, solemne, fuerte, emotivo. En sus galerías proporcionadas y maravillosamente tristes, está clavada la esencia eurítmica de una edad brutal, tosca y solemnemente expresiva. Los arcos viriles y graves, se quieren perder en un fondo de negruras y austeridades profundas. La luz es de un suave azul.

En el final de una galería hay una inmensa Virgen bizantina, pintada de colores fuertes. Está sentada en un trono con el Niño en sus rodillas. En las vírgenes de esta clase se nota siempre un candor ingenuo, lleno de religiosidad adorable, pero en ésta está retratada la soberbia dignidad de un candor feroz. Y supone silencio y extrañeza la enorme imagen, que da con la cabeza en el techo, con los ojos muy abiertos sin mirar a ninguna parte, con las manazas exageradas, con la rigidez de su época. En el suelo del claustro entierran a los monjes, vemos señales de enterramientos que sólo se conocen por una letra. Más allá, en la misma galería en que está la imagen bizantina se levanta el antiguo sepulcro de Santo Domingo, al que sostienen dos leones quiméricos. Frente a él hay una capillita feísima, detestable, de la que protestan las grandezas del claustro, que tiene por retablo una estampa muy grande, con un rechoncho Corazón de Jesús catalán, rubio y guapo, luciendo su flamante peinado chulesco y su barba recién peinada por el peluquero.

Cada vez que se miran las arquerías magníficas, estalla en el alma un acorde de majestuosidad antigua. Hay sobre los suelos un empedrado caprichoso y característico. Hay humedades inefables y consoladoras. En el centro del patio, antiguo cementerio, una fuente, también detestable e insultante (es de risco modernista), canta una rima de sosiego. La maravilla espiritual de un ciprés sube muy alto, queriendo besar al campanario vecino. En el jardinito

hay algunos árboles más, unas alfombras de flores amarillas y yerbas

umbrosas.

En una pared del claustro duerme un caballero de nobleza castellana, que fue el héroe de una hermosísima gesta de amor. Un monje inteligentísimo y sabio nos la cuenta. Pasan por la leyenda que tuvo realidad en las tierras de Castilla, las figuras de siempre. El caballero generoso y valiente, el moro aristocrático y amigo, las mujeres de ambos. Luego las bodas llenas de magnificencia, las guerras, y la tragedia final un amor de amistad que triunfa del amor patriótico). Fuerte y serena surge la leyenda de los labios apasionados del religioso, brillan sus ojos melancólicos en el ensueño de una evocación artística.

En el techo original y raro, pintado de colores, en los que predomina el rojo, el blanco y el gris, que el tiempo fue dando vaguedad borrosa, hay escritas millares de escenas raras y desconocidas. Sobre las vigas se ven pinturas estrambóticas de difícil interpretación. En unas hay animales fantásticos, toros, serpientes, grifos, leones, murciélagos, signos cabalísticos, contorsiones de líneas. En algún lugar hay pintada grotescamente una escena de gran profanación religiosa. Es una misa celebrada por un asno, al que sirve de acólito otro animal. El oficiante está revestido de casulla y demás ornamentos. En el fondo hay una cruz negra. Hay alguna otra escena llena de humorismo gracioso y discreto.